任务内容:(请将各题答案填在作答结果相应位置)

专题讨论:

弹性在营销中的运用:大众汽车如何做到了“提价多销”?

案例内容

今天在很多城市,我们可以看到女车主驾驶着大众的甲壳虫汽车。这款汽车确实很成功,要知道其最早推出是在上个世纪50年代。在上个世纪50年代至60年代,德国大众公司为了将甲壳虫汽车打入美国市场,着实费了一番努力,他们利用了需求价格弹性的原理:需求价格弹性与价格高低有关——价格越高,弹性越大,价格越低,弹性越小;薄利多销出现在需求价格弹性很低时,即低于1时。刚开始进入美国市场时,大众公司将价格定为800美元,然后逐步提高价格,1964年提高到1350美元。这个战略为甲壳虫汽车打开了市场。

案例分析

最初大众将甲壳虫汽车定位800美元一辆,这大大低于当时竞争对手的价格。在这个价格水平上,尽管销售量很大,但是总销售收入是很低的。我们经常说的薄利多销原则,大众公司并没实现:虽然销量很大,但是收入很少。这是因为在很低的价格水平上,需求的价格弹性是很小的,是缺乏弹性的,因此做不到薄利多销。那么大众公司犯了错误?没有!它着眼于长远的利益,希望庞大的销量能够将甲壳虫汽车的高品质在汽车用户中广为传诵。结果它做到了。因为价格很低,因此当大众公司不断提高价格时,虽然销量可能会减少,但是销售收入是增加的。记住,此时的需求价格弹性是小于1的,是缺乏弹性的。到1960年,大众公司将价格提高到1250美元,到1964年,又提高到1350美元。在这个增长过程中,其销售收入一直在增加。换言之,这种策略不是薄利多销,而是“多”利多销,是“提价多销”。在价格弹性低于1时,是可以做到提价多销的;而在价格低时,价格弹性是低于1的。

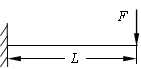

显然,随着价格的不断提高,需求价格弹性会不断上升。当价格过高时,再提高价格就不能做到“提价多销”。大致而言,1350美元大约是这样的转折点。那么,是否就不能再提价了呢?不是!如果需求曲线不右移的话,那么1350美元确实是需求价格弹性由小于1变成大于1的临界点。但是,正是因为50年代的低价策略,甲壳虫汽车培养了大量的客户,这些客户口耳相传,将甲壳虫汽车的优良品质传诵到整个汽车市场,由此导致甲壳虫汽车需求量大幅增加。在图中即表现为需求曲线向右边移动。这表明,在1350美元的价格水平上,因为需求的增加,需求价格弹性再次变小,因此,又可以采取提价策略了,而且不影响销售收入增加。事实上,随后的几年里,甲壳虫汽车又先后提价至1500美元和1800美元。

请在下一个页面里回答以下问题:

题1. 需求价格弹性与价格水平之间可能是什么样的关系?在甲壳虫汽车的例子中,它是什么样的关系,这种关系是否普遍存在?

题2. 对大众汽车公司而言,要想实现既定销售战略,它需要做哪些与微观经济学有关的工作?

题3:在大众汽车的案例中,薄利多销和提价多销的策略之间存在何种平衡关系?

题4:在市场中推动需求曲线右移的方法有哪些,特别是对于初次进入市场的产品或品牌?

理论提示:

1.需求价格弹性;

2.弹性与销售收入之间的关系;

3.需求函数与需求曲线。

开放性题目,建议自行使用AI生成后人工润色,防止雷同0分(年费可专享定制)

(参考范文三篇)

参考范文一:

题1:需求价格弹性与价格水平之间通常存在负相关关系,即价格越高,需求价格弹性越大;价格越低,需求价格弹性越小。在甲壳虫汽车的例子中,这种关系得到了体现:最初价格低时,需求价格弹性小,销量虽大但收入不高;随着价格逐渐提高,需求价格弹性增大,但由于销量仍保持在一定水平,且价格提升带来的收入增长超过了销量减少的损失,因此总收入增加。这种关系在特定条件下普遍存在,但受产品类型、市场竞争状况、消费者偏好等多种因素影响。

题2:为实现既定销售战略,大众汽车公司需要进行以下与微观经济学有关的工作:进行市场调研,了解目标市场的消费者需求、偏好及竞争对手情况,以确定合适的定价策略;运用需求价格弹性理论,分析不同价格水平下销量的变化,制定灵活的价格调整策略;关注消费者行为和心理,利用营销策略如广告宣传、口碑传播等提升品牌形象和知名度,促进销量增长;进行成本效益分析,确保定价策略既能实现销售收入最大化,又能保持盈利能力。

题3:在大众汽车的案例中,薄利多销和提价多销策略之间存在一种动态平衡关系。初期,大众汽车采用薄利多销策略,以低价吸引消费者,迅速打开市场。随着品牌知名度和消费者认可度的提高,大众汽车逐渐提高价格,实现提价多销。这种平衡关系的关键在于,提价幅度需控制在需求价格弹性小于1的范围内,以确保销量减少带来的损失小于价格提升带来的收入增长。同时,通过持续改进产品质量、提升品牌形象等措施,保持消费者对产品的兴趣和信任,从而维持销量和收入的稳定增长。

题4:在市场中推动需求曲线右移的方法有多种,特别是对于初次进入市场的产品或品牌,以下方法尤为有效:一是提高产品质量和性能,满足消费者更高层次的需求;二是加强品牌营销和广告宣传,提升品牌知名度和美誉度;三是开展促销活动,如打折、赠品等,吸引消费者购买;四是拓展销售渠道,增加产品可达性和便利性;五是关注消费者反馈和需求变化,及时调整产品策略和服务方式。这些方法有助于提升消费者对产品的认知度和满意度,从而推动需求曲线右移,增加销量和市场份额。

参考范文二:

题1:需求价格弹性与价格水平的理论关系呈“正向变动趋势”:通常情况下,价格水平越低,需求价格弹性越小;价格水平越高,需求价格弹性越大。这是因为低价时,产品可能接近“必需品属性”,消费者对小幅涨价的容忍度高;高价时,产品更接近“奢侈品属性”,消费者会因涨价转向替代品,价格敏感度显著提升。在甲壳虫汽车案例中,二者呈现典型的正向变动关系:1950年代初定价800美元时,需求价格弹性小于1,即便销量大,总销售收入仍低,且无法实现“薄利多销”;随着价格逐步提升至1250美元、1350美元,需求价格弹性虽缓慢上升,但仍处于小于1的区间,因此“提价多销”得以实现;当价格接近1350美元临界点时,弹性接近1,继续提价则可能进入弹性大于1的区间。

题2:大众汽车要实现“低价铺垫—逐步提价—需求曲线右移—持续提价”的战略,需围绕微观经济学核心理论开展三类关键工作:需求价格弹性是战略的核心依据,大众需通过市场调研量化不同价格区间的弹性:根据微观经济学中“弹性与销售收入的关系”,大众需避免“一次性大幅提价”,而是采用阶梯式提价,监测并推动需求曲线右移,延长“提价多销”周期,需求曲线右移是突破弹性临界点、持续提价的关键,大众需通过工作巩固这一效应。

题3:大众汽车的战略本质是“阶段性分工+长期协同”的平衡,二者并非对立关系,而是服务于“打开市场—长期盈利”不同目标的阶段性策略,具体平衡逻辑如下:以“低价高销量”替代“薄利多销”,奠定平衡基础,以“提价多销”承接前期铺垫,实现平衡闭环,平衡的核心:以“需求曲线右移”打破弹性限制,当“提价多销”接近弹性临界点时,前期“低价高销量”积累的口碑推动需求曲线右移,使“临界点价格”上移——原本1350美元是弹性由小于1变大于1的节点,但需求曲线右移后,该价格下的弹性再次小于1,大众可继续提价至1500美元、1800美元,实现“提价多销”的延伸。这一过程中,“低价高销量”与“提价多销”形成循环:前者为后者创造条件,后者为前者的投入带来回报,最终实现“打开市场”与“长期盈利”的平衡。

题4:需求曲线右移的本质是“非价格因素导致需求总量增加”,对于初次进入市场的产品/品牌,可通过以下四类方法实现:1.强化“产品价值认知”,降低用户决策成本2.构建“口碑传播体系”,激活用户自发推荐3.联动“渠道与场景”,扩大产品触达范围4.借力“政策与社会趋势”,借势提升需求。

参考范文三:

题1:

需求价格弹性与价格水平之间通常存在一种反向变化的关系:当价格处于较低水平时,需求往往缺乏弹性,消费者对价格变化不敏感;而当价格升至较高水平时,需求通常会变得富有弹性,消费者对价格变化更加敏感。在甲壳虫汽车的案例中,这种关系得到了完美体现:初始低价时需求缺乏弹性,使大众能够通过提价来增加总收入;当价格升至临界点附近时,通过口碑传播使需求曲线右移,弹性再次降低,从而允许进一步提价。这种关系在经济学中具有一定的普遍性,尤其适用于那些能够通过品质、品牌或差异化建立消费者忠诚度的产品,但并非绝对,其具体形态还取决于产品特性、市场竞争状况和消费者偏好等因素。

题2:

对大众汽车公司而言,实现其销售战略需要开展多项微观经济学相关的工作:首先必须准确测算不同价格水平下的需求价格弹性,以确定最优定价区间;其次需要构建需求函数模型,分析价格、消费者收入、替代品价格等变量对需求的影响;第三要深入研究消费者行为和偏好,通过市场调研了解品质认知和品牌忠诚度的形成机制;第四需结合成本结构分析,确保定价策略在增加收入的同时也能实现利润最大化;最后还要持续监控市场反馈和竞争动态,及时调整策略以维持竞争优势,这些工作共同为”提价多销”战略提供了经济学依据和实施保障。

题3:

在大众汽车的案例中,薄利多销和提价多销策略之间形成了一种动态的、基于时间维度的平衡关系。初期采用薄利多销并非为了立即增加收入,而是作为市场渗透手段,通过销量积累培养口碑和品牌认知,为后续策略奠定基础;当需求缺乏弹性时,转而采用提价多销策略,在适当减少销量的情况下显著提升收入和利润。这两种策略的平衡点在于需求价格弹性的临界值,大众通过口碑营销推动需求曲线右移,不断重置弹性系数,从而在长期内实现两种策略的交替运用和有机统一。

题4:

对于初次进入市场的产品或品牌,推动需求曲线右移的主要方法包括:通过产品创新和品质提升建立差异化优势;加大广告投入和品牌宣传,提高市场认知度;利用促销活动和试用体验降低消费者尝试门槛;构建口碑传播机制,鼓励现有用户推荐新用户;拓展分销渠道,提高产品可获得性;精准定位目标客群,满足特定市场需求;以及与互补产品形成协同效应,提升整体价值主张。这些方法共同作用,能够在相同价格水平下增加市场需求,为新产品或品牌的市场渗透和后续发展创造有利条件。

评论0